编者按:第一次做书总是充满了未知,仅仅具备文字处理能力是不够的。书的定位是什么?如何把握选题?如何通过封面传达内容的整体气质?这些问题对新手编辑来说都是非常大的挑战。

书名:《科学男孩维伦》(全2册)

作者:[美]莎拉·潘尼培克/著,[美]马拉·弗雷齐/绘,朱墨/译

图书公司:奇想国童书

出版社:南京大学出版社

出版时间:2020年6月

“暖萌系科学酷盖”,就是这套“科学校园小说”的主人公维伦。

这是由我任责编做出的第一套书。接手它,是在2019年5月21日。往前数一个月,2019年4月22日,是我入职奇想国,成为儿童文学编辑的第一天;而往后数一年,2020年5月22日,是这套书上市的第一天。

初做编辑,我以为最大的难点该是案头编校。但做完这套书,我才发现,文字处理只是基本功,真正的挑战是对选题的把握。

在这套书里,有酷炫的科学知识,也有温暖的生活智慧;有环环相扣的悬念反转,也有接地气的成长启示。科学与生活,在定位上到底该如何平衡?看似简单的校园故事里是否还藏着宝藏?封面设计如何传达出书的整体气质?

这个过程,像琢玉,更像养娃,烦躁迷茫不断,却也乐趣无穷。若说最大的心得,便是“相信”二字。

初遇选题:相信第一印象,做好第一个读者

热泪盈眶

这两本书的选题和翻译阶段,我并没有参与。在我接手时,它们已经是经过初步修订的完整稿件了,只等确定版式排出来。说实话,英文样书从书名到封面都让我很迷惑,这到底是个什么故事呢?

带着满头问号,我在当晚读完了第一册的译文。

主人公是个名叫维伦的小男孩,最大的特点是酷爱科学。故事讲的是他升入四年级后,学校和家里发生了一系列变化,让他无所适从。就在他觉得自己的生活处在失控边缘时,营救一条小狗的行动却让一切峰回路转。

整体读下来,故事节奏轻快,情节生动。鼠标滑到底的那一刻,我热泪盈眶。关上电脑,我告诉自己,一定要记住这一刻的感受,一定要做好这套书。

新手上路,编校经验不足,很多问题无法一眼看出,只能用最笨的办法,反复读稿子,反复对照原文,把翻译中难免的表达逻辑上的疙瘩一一解开。而这个爱科学的娃娃知道的真不少,书里有大量的科学名词和冷知识,需要查证核实。

这一遍遍的修改让我不可避免地和维伦产生了共情,几乎也成了个“极客”。于是,当我的师父雪枫老师提醒我为这套书考虑定位方向时,我自然而然地脱口而出:“科学!硬核!酷!”

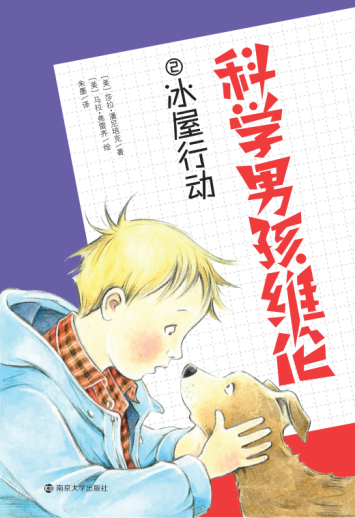

可读完第二册译稿,我失望了——孩子,你变了,你不是科学酷盖了。冷知识依然不少,维伦还和朋友为心爱的小狗造了一座冰屋,但整个故事忽然变得……没有那么酷了。

此时也通读完两册译稿的雪枫老师听了我的感受,只说了一句话:“故事还是好故事,你要找准方向。”

这句话点醒了我。和养孩子一样,编辑是养书的,应该顺应它的天性,让它变得更好,而不是预定一个套子,硬把它往里塞。抛开做书人的身份,我首先是读书的人。这套书带给我的第一印象,正是它最大的特点,也是我在策划时最应该抓住的。

回想起第一次读完译稿那一刻的感受,我突然明白过来,这套书最打动我的,不是让人不明觉厉的冷知识、酷词汇,而是一个孩子琐碎的喜怒哀乐,是生活本身。

为了真正了解这个孩子,我转向了维伦的“亲妈们”。

背景研究:相信创作者,读懂书背后的东西

最懂孩子的人

作者莎拉·潘尼培克是《纽约时报》畅销书榜首作家,作品一度连续霸榜54周,获得过金风筝童书奖、克里斯托弗奖和美国多个州的儿童选择奖,更是各大年度最佳书单的常客。作者本人的网站充满童趣,自我介绍像聊天一样轻松幽默。

谈起书对孩子的作用,她用了“镜子和窗户”的比喻:

“镜子可以照出他们是谁,而窗户向他们展示了一个更广大的世界,告诉他们,自己可以是谁。”

对她来说,童书从来不简单,而孩子的烦恼也一点儿不比大人少。

因此,在她的书里,没有生硬的说教和煽情。她总是把自己代入孩子的世界,说出他们的心里话。

他正在经历他自己的“宇宙大爆炸”——阿洛让四年级的男孩们分成了两派,而霓虹则试图逃离这个家。当他从外部审视自己时,他甚至感觉自己的灵魂也和肉体分离开来。他的小宇宙里的万事万物,正在爆炸般四分五裂。

——《超感营救》P80

一套插图故事书,除了故事好,插图当然也不能马虎。绘者马拉·弗雷齐曾两次获得凯迪克银奖,奇想国已经出版过她的三本图画书作品《圣诞老人:世界头号玩具专家》《两个男孩的完美假日》《七个贪吃小宝贝》。

最有纪念意义的是,《圣诞老人:世界头号玩具专家》正是奇想国出版的第一本书。

书名:《圣诞老人:世界头号玩具专家》

作者:[美]马拉·弗雷齐/著绘,杨玲玲、彭懿/译

图书公司:奇想国童书

出版社:浙江少年儿童出版社

出版时间:2015年12月

书名:《两个男孩的完美假日》

作者:[美]马拉·弗雷齐著/绘,杨玲玲、彭懿/译

图书公司:奇想国童书

出版社:浙江少年儿童出版社

出版时间:2016年5月

书名:《七个贪吃小宝贝》

作者:[美]玛丽·安·霍伯曼/著,[美]马拉·弗雷齐/绘,孙慧阳/译

图书公司:奇想国童书

出版社:浙江少年儿童出版社

出版时间:2016年5月

她曾说:“为孩子创作,使我记得,我一直是个孩子;为孩子创作,是因为,他们带给我世间最美好的一切。”

所以,她的画风颇有童趣,线条干净利落,却能精确传达出人物的内心,所有人都是圆脑袋、豆豆眼,萌但不幼稚,暖而不张扬。

一部作品,往往只是露出海面的冰山一角。透过书页说话的,是创作者本人。因此,要真正读懂一本书,有时有必要去读作者的其他作品。在读了潘尼培克和弗雷齐其他的作品后,我对两人的风格有了把握。这时再翻开稿子,我发现维伦还是那个维伦,是我的打开方式错了。

这套书是创作者给孩子的“科学成长启示录”,道出了每个孩子的小烦恼、小心事。

深挖选题:相信故事,挖出宝藏

科学成长启示录

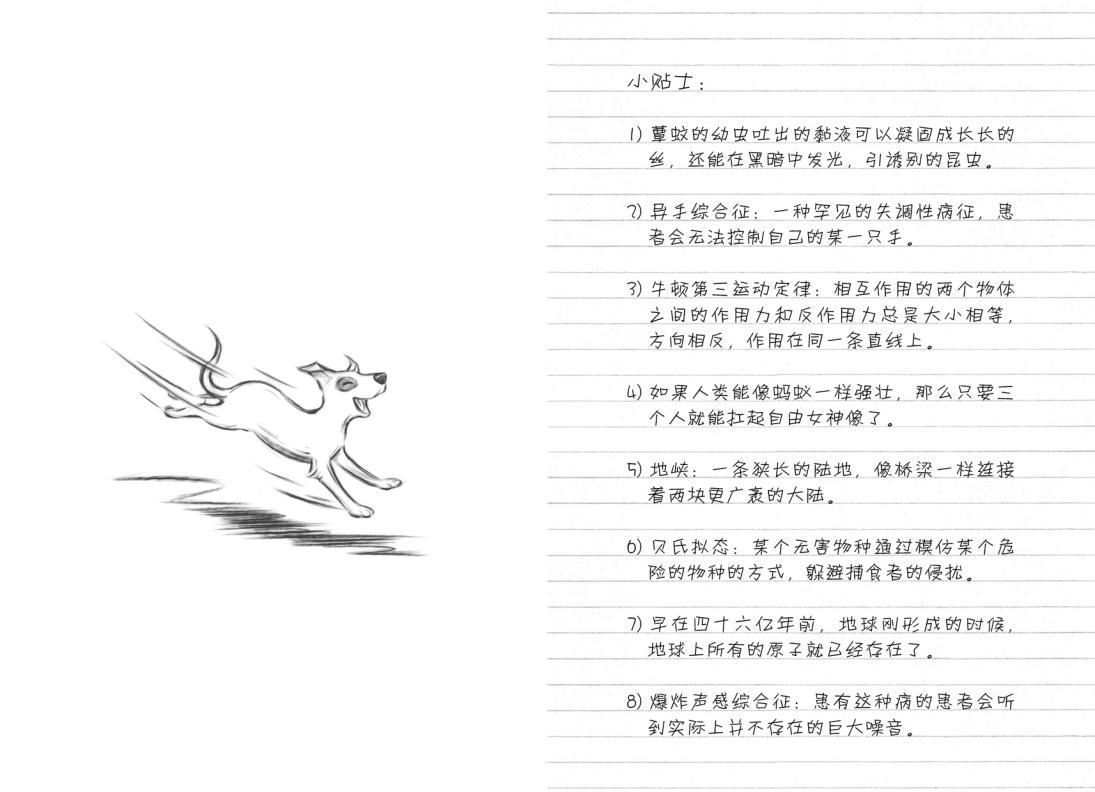

主人公维伦热爱科学,喜欢研究奇怪的冷知识,对一切充满好奇、刨根问底,时不时就从嘴里蹦出些专业词汇。

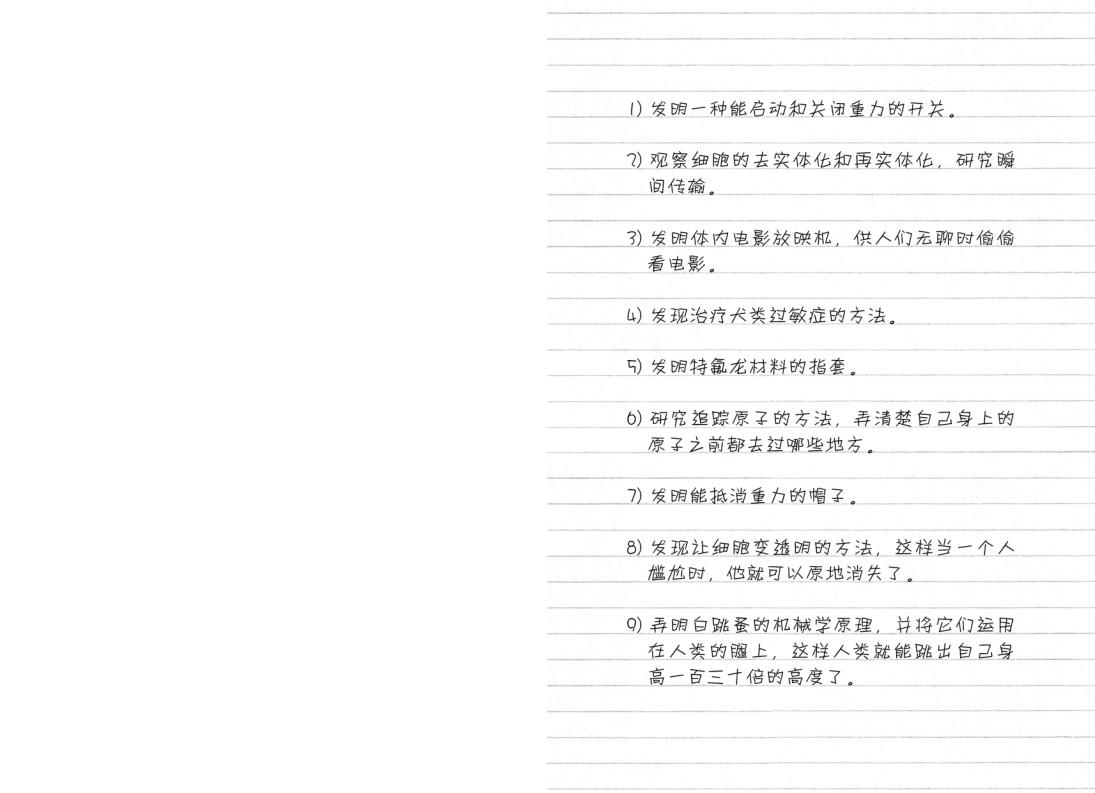

他还有很多脑洞大开的小点子,比如利用重力的原理帮助朋友长个儿、发明反重力帽子、拉着姐姐体验瞬间传输,等等,确实像个“小谢尔顿”。

然而,他敏感内向,有每一个孩子都有的烦恼:朋友们结成小团体,自己夹在中间,成了“怪咖”;新来的孩子像个“少年犯”,人人敬而远之,自己却不得不和他打交道;认真完成的课题被别人当作笑话;姐姐进入青春期,不再和家人亲密无间;向爸妈求助,得到的建议毫无用处;要为好朋友保守秘密,就不得不撒谎;最大的愿望是养一条小狗,偏偏妈妈对狗过敏……

细读之下,我发现这乍看简单家常的校园故事,竟然涉及孩子生活的方方面面,比如学业和兴趣的平衡、代沟、社交焦虑、理财、道德判断,等等。这些成长中真实的鸡毛蒜皮,都是每一个孩子正在经历、每一个大人都曾经经历的。

潘尼培克以一个爱科学的孩子的口吻将这些烦恼总结为“宇宙大爆炸”,一下子让读故事的孩子在被科学名词吸引的同时,与主人公产生了情感上的连接,而那些长大的读者——比如我——也会被拉回到成长中那些孤独、迷茫的时刻。

好作家不会仅仅停留在抛出问题上,会讲故事的作家也不屑于生硬地说教或煽情。潘尼培克把这些负面的小情绪揉进故事里,同时用智慧而温暖的方式告诉读者:最难解的问题,生活永远会在不经意间告诉你答案。

维伦的科学家妈妈和辞职回家搞创作的爸爸看似“冷漠”,其实用言传身教给了孩子们最大的爱——信任,因为他们无条件地尊重、支持对方的选择;姐姐叛逆的外表下,原来还是那个活泼善良的姑娘;班里的同学们拉帮结派,却会在维伦真的需要帮助时挺身而出……

健康的家庭关系让维伦长成了一个又暖又酷的孩子,在遇到问题时,总会积极想办法解决。

他不是宇宙大爆炸中那孤独的奇点,而是维系一切的地峡。

这时,那种奇怪的如灵魂出窍般的情况又发生了。维伦眼前这个男孩让他的家庭又团聚在了一起。他还设法在巴克斯特和其他孩子之间架起了一座桥。

地峡是一个生僻的词,在课堂上脱口而出会显得很傻。可地峡是如此无可替代。

——《超感营救》P168

就像任何一个孩子的成长都不能脱离周围的环境,潘尼培克把维伦也放在了一群各有特点的“真孩子”中:“校霸”阿洛是个阳光的帅气小伙,不着调的阿柑是个古灵精怪的热心肠,“少年犯”巴克斯特有个远大的理想,“哥特少女”霓虹继承了爸爸的写作天赋,而“科学怪咖”维伦只是个和你我一样,会犯错、会为孤独苦恼、会攒下几周零花钱买日记本的普通小学生。

刻板的标签并不是一个孩子的全部。好孩子不该只有一个模子,更不能将任何一个孩子粗暴定义为“奇怪”“另类”。

孩子读这样的故事,会在其中找到自己的影子,会在真实的生活情境中设身处地思考遇到相似的问题该如何解决,会在维伦与家人、朋友的相处中受到启发,积极地建立健康的人际关系,也会被书里满满的科学知识和生活小事激发好奇心和写作的热情。

打磨选题:相信团队,做好沟通和衔接

从抓耳挠腮到目瞪口呆

走过这一趟弯路,我摸到了这套写满孩子成长密码的宝藏儿童小说的方向:生活是底色,科学是特色。至此,我以为接下来的一切都顺理成章。没想到,真正让我抓耳挠腮的一段路才刚刚开始。

原文的书名直译过来让人不知所云。大概是和维伦产生了“超感”,我灵光一闪,就有了“超感营救”和“冰屋行动”这两个酷酷的分册名。

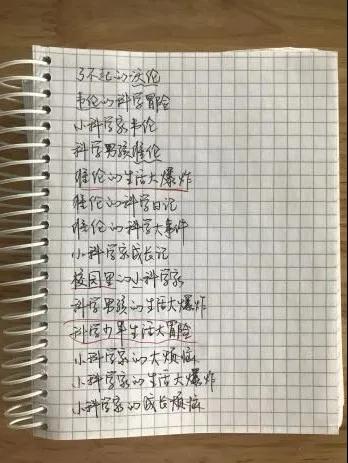

系列名费了一番周折。既然要平衡“生活”和“科学”,最好能在分册名和系列名上有所区别。分册名已经“科学”了,系列名就要尽量“生活”。我的笔记本上出现了一长串令人眼花缭乱的汉字排列组合。

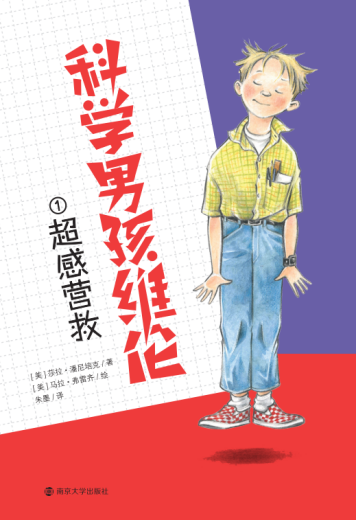

改来改去,直到所有人都搞不清这两本书到底叫什么。最终,经过多方商量,我们回到了最简单的名字:科学男孩维伦。

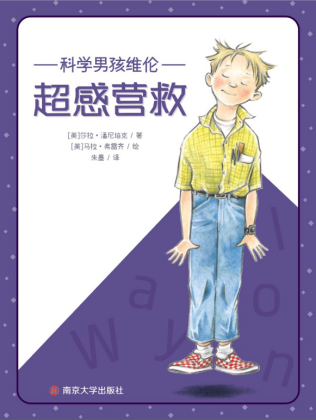

书名定得费劲这话,我不好意思在美编面前提,她们为这套书的封面设计费的心力,我是不敢想象的。前后三位美编小姐姐,一共设计了11套方案——这还只是就整体设计而言,并没有包括字体和细节微调。

部分设计方案,从封面设计就能看出,书名改了多少次

一本书能有这么多设计方案,已经令我惊叹了,而且每一版各有特色,都很好看。但在美编姐姐的眼中,究竟是突出系列名,还是突出分册名;究竟是酷炫一些,还是软萌一些;覆亮膜还是哑膜;要不要做工艺……这些都有大学问。

原版的封面插画和书名风格统一,走了简洁路线。而我们的分册名太酷,如果突出会和封面插画不协调,这正是我直觉哪里不太对、却总也说不清的地方。

经历了无数“网络一线牵,隔空各挠头”的时刻,直到我确定了“科学男孩维伦”这个朴实简单的系列名,美编姐姐将它作为主书名的方案才成型,整个设计思路也才清晰起来。

当最后的封面设计方案拿出来时,我眼前一亮,就是它了!

后来的经历,实在让我目瞪口呆。书号突然到来,惊喜过后,是抢命一般抢时间、催命一般催进度的手忙脚乱。定稿、出蓝纸、定工艺、下印、盯印调色、谈合作、写文案、出海报、开预售……每一个环节都卡得严丝合缝,七个工作日内全部完成了。

我还没反应过来,书已经到了我的手上,美编、印制、市场、发行,各个部门的小伙伴们让我着实惊叹行云流水般的“奇想速度”。

这套关于成长的书,见证了我从两眼发懵的门外汉,成为两脚堪堪迈入出版业门槛的新手编辑的成长。而我作为读者,看着维伦从敏感不合群的内向小孩,长成了暖萌的科学酷盖;作为责编,看着《科学男孩维伦》从电子文档成为真正的书。

孩子总会长大,为人父母要信任他们,懂得适时放手。同样,一套书上市后,就再也不属于作者、译者和编辑了,该放手让它经历市场的检验。作为看着《科学男孩维伦》长大的人,我相信它,相信读者。